忘れないように、書きとめる / 差別の物語

2025年7月20日投票の参議院選挙に関するソーシャルメディアの投稿や、新聞・テレビに報道を見ていて思い出すのは、東日本大震災後のソーシャルメディアのことだ。

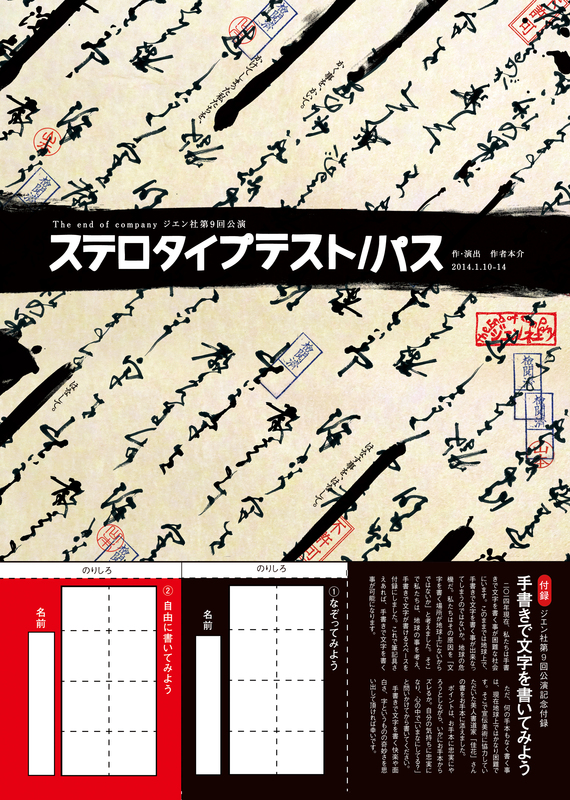

2014年に書いた演劇公演についてのブログ記事を読むと、ぼくがその頃に感じていたこと、考えていたことを確認することができる。

ぼくたちはみんな、ばらばらだとわかってしまった。そして、もう一度やり直さなくてはならない。昔のあやまちをなぞるように繰り返すのではないよう、忘れないように言葉を文字で書きとめて。 そしてまた、ばらばらだけどバランスのとれた新しい、きっと今はどこにもない文字を書かなければならないのだ。

東日本大震災の際にソーシャルメディア上で災害に関する様々な情報が流通した。組織・団体が発信したものだけではなく、個人が発したものも多く見られた。ソーシャルメディアは有効に活用されているように思えたが、時間が経つにつれてそれだけではないとわかってくる。

主に福島原子力発電所の事故に関する情報について、ソーシャルメディア上で"分断" が目立つようになってきたのだ。被災した福島の人たちを差別するような言説もあった。

その後、ソーシャルメディア上では国内外の様々な事象で"分断"が繰り返されていった。安倍政権、フェミニズム、トランプ政権、COVID-19、ウクライナ侵攻、ガザ侵攻、再びのトランプ政権、兵庫県の内部告発問題 etc…

そしてまた、2025年の参議院選挙でも"分断"は繰り返されている。

キリスト教弾圧、原爆と差別

長崎に帰省すると、よく大浦天主堂に足を運ぶ。キリスト教の信徒というわけではないのだが、小・中学校がカトリック系の学校だったからということもあるのか、旅先で教会・天主堂を訪れるのは好きだ。

大浦天主堂を訪れるのはゴシック調の堂内の雰囲気が好きであるということだけではなく、併設されているキリシタン博物館を見たいというのも理由のひとつである。長崎を中心としたキリシタンについて様々な資料が展示されており、弾圧の歴史も知ることができる。

展示を見ると、キリシタンは苛烈な迫害や偏見を受けていたということがわかる。人は差別によってこうも残酷になれるのかとも思う。キリシタン博物館ではキリシタンへの差別についての展示は主に明治の禁教令解除頃までであるが、差別は昭和まで続いていた。

平和公園から住宅街の中を少し歩くと「如己堂」がある。爆心地近くで被爆しながら救護活動を行った永井隆医師が晩年暮らした部屋である。隣接して彼の生涯を紹介した永井隆記念館がある。

永井隆が被爆した長崎医科大学では892人が亡くなったという。祖父から原爆の話を何度も聞いたことがある。祖父の兄は長崎医科大学の医大生だった。永井隆は重傷を負いながらも生き残ったが、祖父の兄は亡くなった。祖父は骨だけになってしまった兄の亡骸を引き取りにいったという。

永井隆の「原爆は神の摂理によって、この地点にもち来らされた」という浦上燔祭説について、ぼくは到底支持できない。

しかし、浦上燔祭説が生まれてしまった背景は理解できる。

馬場記者は二〇〇二年夏、同紙で「ナガサキの断層」という記事を三回にわたって連載。市の中心部と浦上の宗教的、文化的な亀裂の深刻さを示す例としてこんな話を紹介していた。

(中略)

一部の市民は『市街に落ちなかったのは、お諏訪さん(秋の大祭「くんち」で知られる諏訪神社)が守ってくれたおかげ』と言ってはばからなかった。そして『浦上に落ちたのは、お諏訪さんに参らなかった〝耶蘇〟への天罰』との悪罵を浴びせた。

高瀬 毅「ナガサキ 消えたもう一つの『原爆ドーム』」 (pp. 247-248)

耶蘇とはイエス・キリストのことである。禁教令が解除されてからも百年以上経ってもキリスト教信徒への差別は伏在していた。永井隆の"神の摂理"という言葉はうちひしがれた信徒たちを励ますためにものだったのだろうとは理解できる。

そして差別されたのはキリスト教信徒の被爆者だけではない。こうの史代のマンガ「夕凪の街 桜の国」では広島の被爆者を題材にした作品だが、被爆者への差別が描かれる。

被爆してしまった人としなかった人、キリスト教の信徒とそうでない人、その間に線を引いてしまうのはいつだって人間だ。引かなくていいはずの線を引き、差別で苦しむ人たちを生んでしまう。

ばらばらであることを一時忘れるための分断

劇作家・演出家の平田オリザは対話と会話の違いを以下のように定義した。

「会話」=価値観や生活習慣なども近い親しい者同士のおしゃべり。

「対話」=あまり親しくない人同士の価値観や情報の交換。あるいは親しい人同士でも、価値観が異なるときに起こるその摺りあわせなど。

平田オリザ「わかりあえないことから」(pp. 95-96)

対話と対論の違いについても書いている

「対論」=ディベートは、AとBという二つの論理が戦って、Aが勝てばBはAに従わなければならない。Bは意見を変えねばならないが、勝ったAの方は変わらない。

「対話」は、AとBという異なる二つの論理が摺りあわさり、Cという新しい概念を生み出す。AもBも変わる。まずはじめに、いずれにしても、両者ともに変わるのだということを前提にして話を始める。

平田オリザ「わかりあえないことから」(pp. 102-103)

ソーシャルメディア上では「会話」と「対論」にあふれていて「対話」がないように見える。引かれてしまった線のこちら側と向こう側のそれぞれで「会話」をつむぎ、フィルターバブルを大きくしていく。大きくなったバブル同士がぶつかると「対論」がはじまる。

「対論」で論理を戦わせても線は消えることなく濃く太くなるばかりで、それどころかバブルを大きくするために新たに線を引くようなことも起こる。

被爆者やキリスト教信徒との間に線を引いてしまった過ちをなぞるように繰り返して、国籍、セクシャリティ、世代、その他いろんな理由で線を引いて差別してしまう。線のこちら側にいて「会話」をしていれば、みんながばらばらであることを一時だけ忘れて安心できるからなのかもしれない。

差別の物語を繰り返さない、忘れない

家族や親しい人だけでなく、ソーシャルメディア上でも意見が近しい人がいると感じることはあるが、自分と考えが完全に一致する人がいると思ったことはない。興味や関心、問題に感じていることなどは千差万別であり、どこまでいってもみんなばらばらだ。

ばらばらであるということは孤独であるということでもある。自分の所属する会社やチームに帰属意識を持つことで、その孤独による不安を解消する人もいるだろう。ある人は推し活だろう。差別に同調して敵味方を峻別することで疑似的な一体感を得て、不安を和らげる人たちもいるかもしれない。

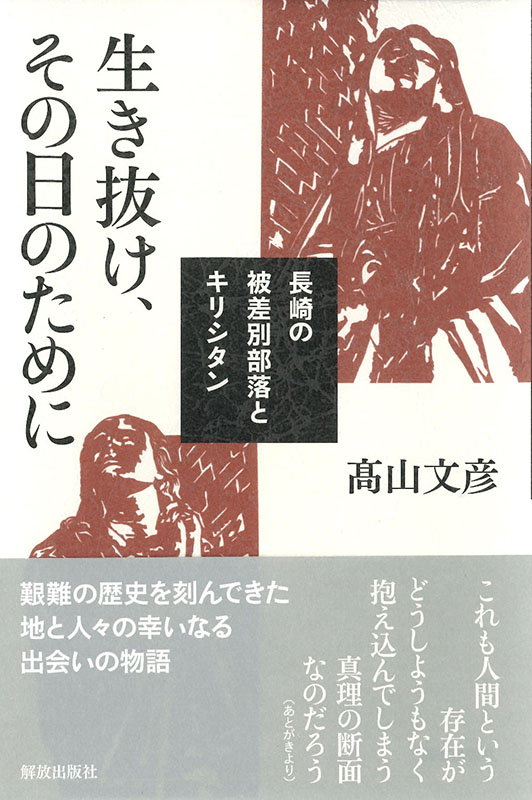

今回、この文章を書くにあたって調べていると、長崎の浦上地区では被差別部落も存在したらしい。権力者によって被差別部落とキリシタンは対立するよう仕向けられたそうだ。

差別が作り出されて根付いてしまうと、あたかも呪いのように悪しき影響が百年以上も続く。かりそめの一体感と引き換えに差別をしていいわけがない。

ぼくはたまたま身近な範囲に差別で苦しんだ人たちの物語があった。この物語を繰り返さないように、忘れないように書きとめている。ソーシャルメディア上で目立つ、過激で耳障りのよい、差別を煽るナラティブに流されてしまわないように、今、書きとめている。

Comments ()